今日のビジネスにおけるマーケティングの役割は、リードの発掘や潜在顧客の獲得にとどまらず、顧客を理解し、寄り添うことが求められています。KPIを追い求めるあまり、その施策が本来顧客の求めることと乖離している、つまり、顧客が置いてきぼりなっていないか、そういったことを自問自答する必要があるでしょう。

「B2BMX 2020」においても、真に顧客の課題を解決し、顧客の推進力となるようなマーケティングを求められていることが強調されていました。本ブログでは、Jay Acunzoによるキーノートセッション、『The New Plan A: How To Regain Clarity, Get Proactive & Do Exceptional Work Again』より、セッション内で紹介された

・Make a difference

・Superfan

・More human

という3つのキーワードに触れながら、マーケティングのあるべき姿について考えたいと思います。

Make a difference:マーケティングの目的

Acunzo氏は、マーケティングの目的は“Make a difference”、つまり、顧客に変化をもたらすことと明言しています。

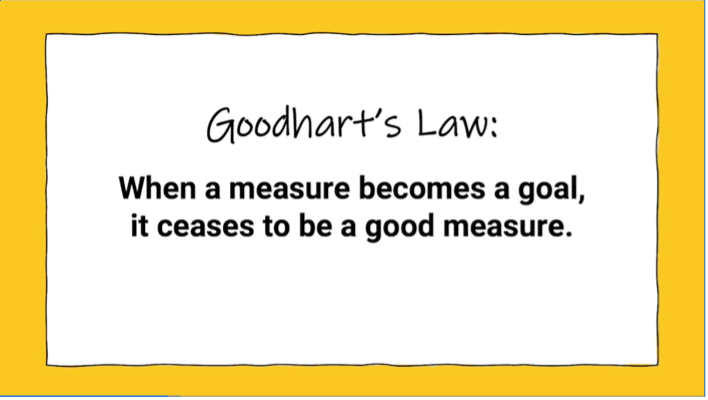

例えば、ある企業が自社のマーケティング施策において、「リードを1,000件獲得する」など、数値や指標を目標とした時、それは指標として意味をなさなくなると説明しています。このような事例では、リード獲得に注力するあまり、「登録者には何らかのプレゼントを渡す」ことを強調し、顧客はそのブランドに興味がなくても登録フォームに記入する…結果、意味のない、不適格なリードができるだけ、とAcunzo氏は言います。事実、「グットハートの法則」でも、「数値自体や測定が目標となった場合、それは不適切な尺度となる」ことを示しており、数字を追い求めることが目的となると、本来の目的が見えなくなることの危険性が指摘されています。

そのため、数値は、顧客の変化に役立っているかの指標として利用すべきでしょう。上記の「リードを1,000件獲得する」という目標ではなく、「ポッドキャストなどのメディアを持つマーケターが抱える、3つの課題を解決するブログを作成する」といった目標設定が必要であり、獲得リードといった数値は「これらの目標に近づけているか」を検証するために用いるにとどめるべき…そうAcunzo氏は語ります。

これらの事例からわかる通り、マーケティングは顧客の変化をもたらすためにあるべきであり、「顧客の課題が前進したか」をKPIとするべきでしょう。そのためには、IKMC(I know my customer)の精神が必要であり、顧客を真に理解することが求められます。

Superfan:マーケティングを加速させる存在

続いて、Acunzo氏は下記の同心円を引き合いに出しながら、「円の外側、見知らぬ人の意識に焦点を合わせるのではなく、円の内側、“Superfan”にエネルギーを注ぐべき」とし、「“Superfan”は、円の外側の人に、無料で(!)、サービスの魅力を伝えてくれる」と説明します。

これは、「ファネル型」で顧客の意識・購買行動を説明するマーケティングモデルと共通しているでしょう。つまり、上記の“Superfan”は、下図の“Advocacy(支持者)”と同じと考えることができ、いずれも、周囲の人に自身が利用するサービスについて話し、広めてくれることが期待できます。

顧客の状況・ニーズを徹底的に理解し、顧客の成功を支援することが、結果として認知の獲得につながることになると考えられます。

それでは、“Superfan”をどのように獲得するべきでしょうか。

一つのヒントとして、「ファンダム(Fandom)マーケティング」があります。

「ファンダム」とは、「熱心な愛好者、ファンの集団が作る世界や文化」という意味があり、これらの熱狂的なファンの獲得を目標とするのがファンダムマーケティングになります。

国内では、川崎フロンターレが行なった施策が挙げられます。1997年に川崎フロンターレ(当時は富士通川崎フットボールクラブ)は元プロモーション部 部長、天野春香氏を採用し、天野氏を中心として様々な施策を行なったことが有名でしょう。そして、川崎フロンターレのプロモーション企画は、ホームタウンの川崎市に密着したものだったことに特徴があります。

川崎フロンターレの代表的な施策に、「川崎フロンターレ算数ドリル」があります。選手の全面的な協力のもと2009年から制作が始まり、現在も川崎市内の小学校に無償で提供されています。このドリルを使うことで、子どもたちとって川崎フロンターレは、スタジアムやテレビだけの存在ではなく、自分たちの生活に根ざした存在になるでしょう。計算が苦手でも算数に親しみを持つ子ども、選手やサッカーのことを話題にする子ども…子どもたちにとって、川崎フロンターレは身近な存在になり、彼らのことを考え、誰かに話したくなるかもしれません。

川崎フロンターレ オフィシャルサイト:川崎フロンターレ算数ドリル実践授業2020

プロスポーツ団体として、川崎フロンターレは「試合に勝つこと」、そして、「多くの注目を集めること」が求められています。一方、それは川崎フロンターレや在籍する選手だけの戦いではなく、地域に受け入れられることで初めて成り立つでしょう。上記のような様々な取り組みによって、川崎フロンターレは市民に受け入れられ、ファンを生み出し、より多くの認知・関心を獲得することが期待できます。

More human:マーケティングのあるべき姿

最後に、Acunzo氏のセッションより“More human”というキーワードを紹介します。

この言葉を和訳すると、ビジネスを「より人間らしく」行うことを意味しますが、これは、先の“Make a difference”というマーケティングの目的や、“Superfan”を生み出すにあたっての基本的な姿勢と言えるでしょう。何が“More human”と言えるのか、様々な解釈が可能ですが、Acunzo氏はビデオソフトウェア企業、Wistia社の事例を紹介しています。

Wistia社は2006年にChris SavageとBrendan Schwartzの2名が設立した企業で、マーケティングに用いるビデオソフトウェアを販売していました。彼らの事業は順調で、投資家からWistia社を買収したいという問い合わせを受けていたようです。多くのスタートアップ、ベンチャー企業がそうであるように、事業を成長させ、株式を公開・売却することは経営者にとっての一つの目的になるでしょう。

しかし、Wistia社は違いました。二人は「およそ1700万ドルの借金をしてWistia社を買い戻し」、「収益性が高く、自立したビジネスに再び集中した」と、Acunzo氏は説明します。また、Acunzo氏は、多くの企業が成長を追い求めるあまり、上図のファネルにある“Awareness(認知)”を獲得するための無謀な戦術を繰り広げることになる、と指摘します。

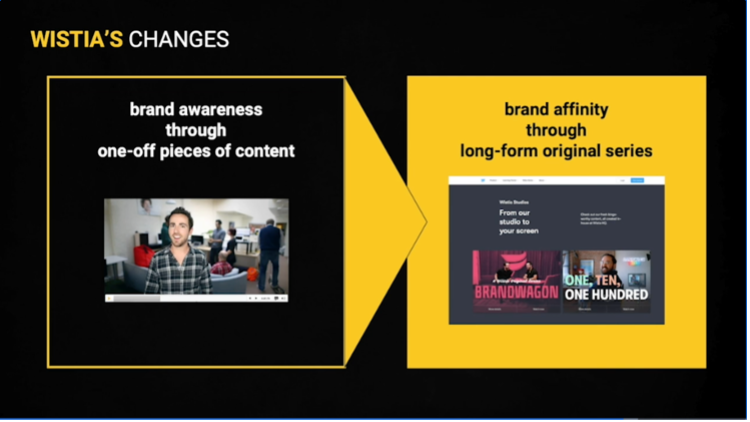

同じく、Wistia社の二人も、ブランドに対する「認知」ではなく、“Affinity(親和性)”に注力すべきと考えるようになりました。具体的には、これまで行なっていた、認知獲得のための1回限りのコンテンツを投下するのではなく、ブランドに対して親しみを持ってもらえるようなコンテンツのシリーズに投資をしています。

結果、Wistia社を買い戻してから、Wistia社がGoogleで検索される回数は月々10%増加し、年間の利益が600万ドルを超えています。ビジネスが無謀な成長を求めない、“More human”であること、認知でなく親和性を求めることこそ、本当の成長を達成できると考えることができます。

おわりに

Acunzo氏のセッションでは、明確に「こうすべき」であるといった、具体的な手法を伝えることはありませんでした。むしろ、小手先の技術ではなく、マーケティング、ひいてはビジネス全体のあり方について、「どのように向き合うべきか」のヒントを紹介してくれたと言えるでしょう。

そのため、彼のセッションを観た方は、自身の置かれた立場から様々な解釈することになるでしょう。しかし、ビジネスの成長を闇雲に追いかけることではなく、顧客を理解し、顧客の求めるものに向き合うこと、それにより、顧客の変化や成功に寄り添うことが必要である、というところは一致しているのではないでしょうか。

「B2BMX 2020」は最先端の魅力的なセッションが様々行われていました。他のセッションについては、別の記事でまたご紹介いたします。

岡村佳樹(Yoshiki Okamura)/2BC, inc.